黎明期

うはらがすっぽり入る灘五郷は、近現代を通して日本一の酒どころですが、最初からそうだったわけではありません。そもそも酒は米が伝わった時から造られてきたと考えられますが、平安時代に貴族たちが京都で飲んでいたものは「どぶろく」のように濁っていました。彼らの没落とともに酒の造り手となった奈良や南大阪の僧侶たちが美味しい酒をつくる技術を磨いていき、15世紀に今のように澄んだ酒(諸白)が造られるようになったとされます。ちょうどヨーロッパでも修道院でワインやビールが進化したのと似ています。しかし、流通量は多くはなく、1552年にフランシスコ・ザビエルが日本から送った手紙には、日本では「米より酒を造れるが、そのほかに酒なく、その量は少くして価は高し」とありました。また、スペインの貿易商人ヒロンは諸白(morofacu)を絶賛し、奈良の酒というような意味で母国に報告しています(※1)

その後、記録では1600年に伊丹の鴻池直文(のちの鴻池財閥の始祖)が清酒の技術を応用し、効率的に大量生産する製法の開発に成功しました。できた酒は、戦国時代が終わり徳川の施政がはじまったばかりの新たな巨大市場・江戸へと運ばれるようになりました。これをもって伊丹が「清酒発祥の地」と言われています。以降、この地を治めていた近衛家の庇護を受けながら「剣菱」(現在は灘にある)や「白雪」など今日まで続くすぐれた酒造家を誕生させていきました。

伊丹・清酒発祥の碑と酒蔵通り

江戸では平和を享受し始めた武士たちの中で伊丹の酒はうまいと評判になり、伊丹から江戸まで500km以上ある道のりを何とか輸送する手立てが求められました。初期には「天秤棒」と呼ばれる原始的な輸送方法で運ばれたと伝えられていますが、これでは着く前にかなりなくなってしまいそうです。

「名酒うり樽助実は津の国妾乃狐」 沢村源之助

※1:吉田元「外国人による日本酒の紹介」日本醸造協会誌第88巻第1号

江戸初期

次に、馬での輸送が主流になりました。馬の背に四斗樽(しとだる)という、72リットル(一升瓶40本)入る高さ60センチの樽を2つ振り分けて運びます。

江戸時代の馬は日本固有種で小さく、平均身長130センチほどとされていたので、その半分ほどの酒樽を二つも背負わされていたのはかわいそうな気もします。東海道の整備は進んでいましたが、まだまだ悪路が多く残っていました。

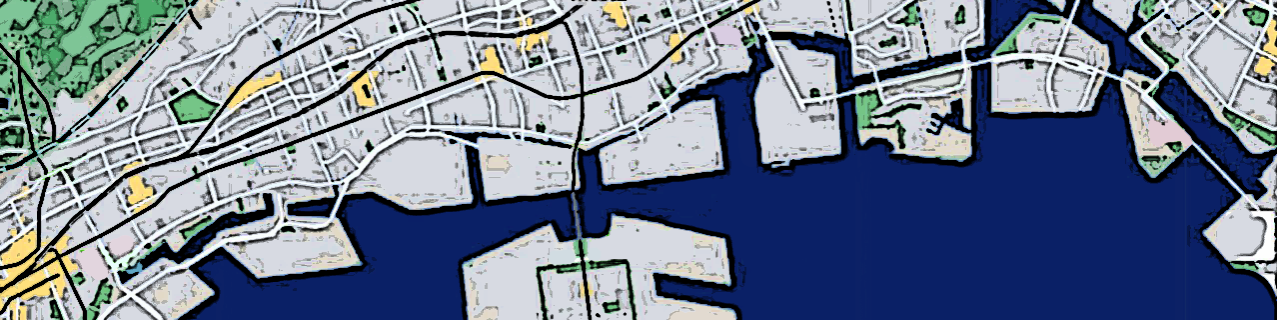

江戸の町に人口が増え消費が旺盛になってくると、馬でのんびり運んでいたのではとても間に合わず、日本中から荷を積み船で江戸へ送り届けるための航路ができました。1619年に堺の船積問屋が江戸へ送った荷物の中にはすでに酒が入っていたという記録があります。このような船は「菱垣廻船」とよばれ、上方である関西から江戸へ「下り酒」を運ぶようになりました。この「くだる」という表現から、上方から江戸に下るものは価値のあるものでそれ以外は価値がないとして「くだらない」の語源になったとされています。

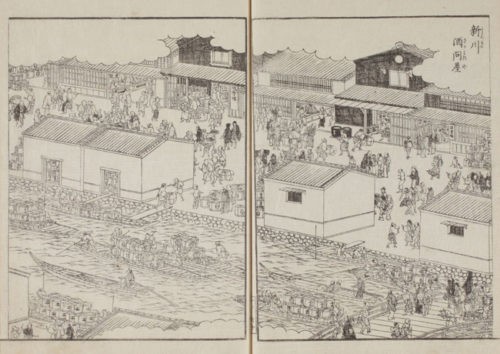

江戸の町は何度かの大火を経て改造され、貨物を運ぶための運河も整備されていき、隅田川河口に河村瑞賢によって掘削された「新川」は日本一の酒問屋街へ発展しました。ここに江戸後期には33軒の酒問屋が店を開いていたといいます。

『江戸名所図会一巻』より「新川酒問屋」

江戸中期

今の兵庫県の瀬戸内海よりの集落では、船での輸送は魚崎を境として東側尼崎までの間で産出されたものは大阪、伝法の積問屋へ、魚崎より西の高砂までは兵庫積問屋へ荷出しすることになっていました(※1)。この菱垣廻船は船腹がいっぱいにならないと出航しないのですが、酒は重いということで先に底のほうに詰められ、他の積み荷を待っている間に腐ってしまうということがよくおこったようです。やがて江戸の人口増に応じるように酒の生産力も向上していくと、江戸の酒問屋たちは菱垣廻船の混載のための組合を抜けて、酒専用の1730年には「樽廻船」をはじめるようになりました。酒だけでもコストを回収できるほどの需要と供給があったのです。

沢の鶴資料館「樽廻船」

小さくブロックのように見えているものひとつひとつが四斗樽です。幕府は酒造りを厳しく統制していましたから、酒があまり作れないときには米や塩などほかの物資も載せていました。

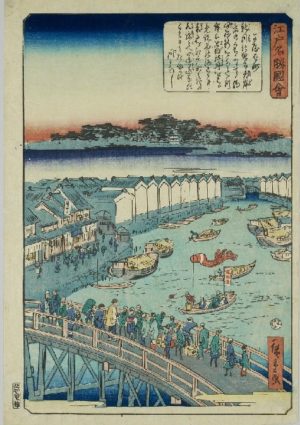

新酒番船江戸新川入津図

毎年できたての新酒を上方(大阪・伝法・西宮)から江戸まで運ぶ樽廻船を競わせ、どこが一番に到着するかという「新酒番船」のイベントも行われるようになりました。ふだんは2~3週間ほどかかる輸送期間を5日くらいに縮めて競ったそうです。江戸っ子たちは「もう一番酒を飲んだぞ」と自慢するため我先に買い求めました。

レース前の大阪湾では蔵を挙げての応援に見送られ、上位になれば江戸でその年のヒーローとして歓待を受けたので、船頭たちの気合は相当なものでした。また、酒造家たちにとってもここで3位以内に到着した新酒の価格をもって一年間の取引の基準とされていたため、単なる娯楽ではなく商運をかけた真剣勝負だったのです。

幕末・明治

1853年に黒船が来航し尊王攘夷運動が活発になる中、混乱に陥った徳川幕府は灘の酒造家たちにも助けを求めたのでした。白鶴に残る記録では、1853年にまず一千両、七年後にも一千両、そして明治維新前夜の1867年には三千両を巻き上げられました。その返礼は「名字帯刀を許す」のみ。しかし、酒造家たちは幕府からのお墨付きで酒を造ることを許されている立場で、断ることはできなかったのです(※2)。さらに、開国が進み兵庫港の開港が準備される中、「外国商人と対等な取引ができるように」と、関西圏の富豪が幕府の後ろ盾のもと設立した「兵庫商社」に、灘の酒造家6名も一人頭千五百両出資して参画しました。しかし、開港の二日後に王政復古の大号令が下り、続く鳥羽伏見の戦いでの幕府軍敗戦で、計画はあえなく空中分解したのです(※3)。

それでも、社会の混乱で、酒の売れ行きも落ちていく中、酒造家たちが新しい販路として海外への輸出をめざすのは当然のことでした。すでに江戸初期から東インド会社を介して日本酒の輸出はあったものの、本格的に西洋へ売り出しが始まったのは明治になってからです。まず、明治6(1873)年のウィーン万博に出展され、明治10年には菊正宗の本嘉納家が「正宗」をイギリスへ輸出しました。同じ年に、灘五郷からロシア、朝鮮、アメリカにも出荷されました。そして、1889年には白鷹の北辰馬家がパリ万博に出展した酒が金牌を受賞するなど一定の手ごたえを得られるようになったのです。

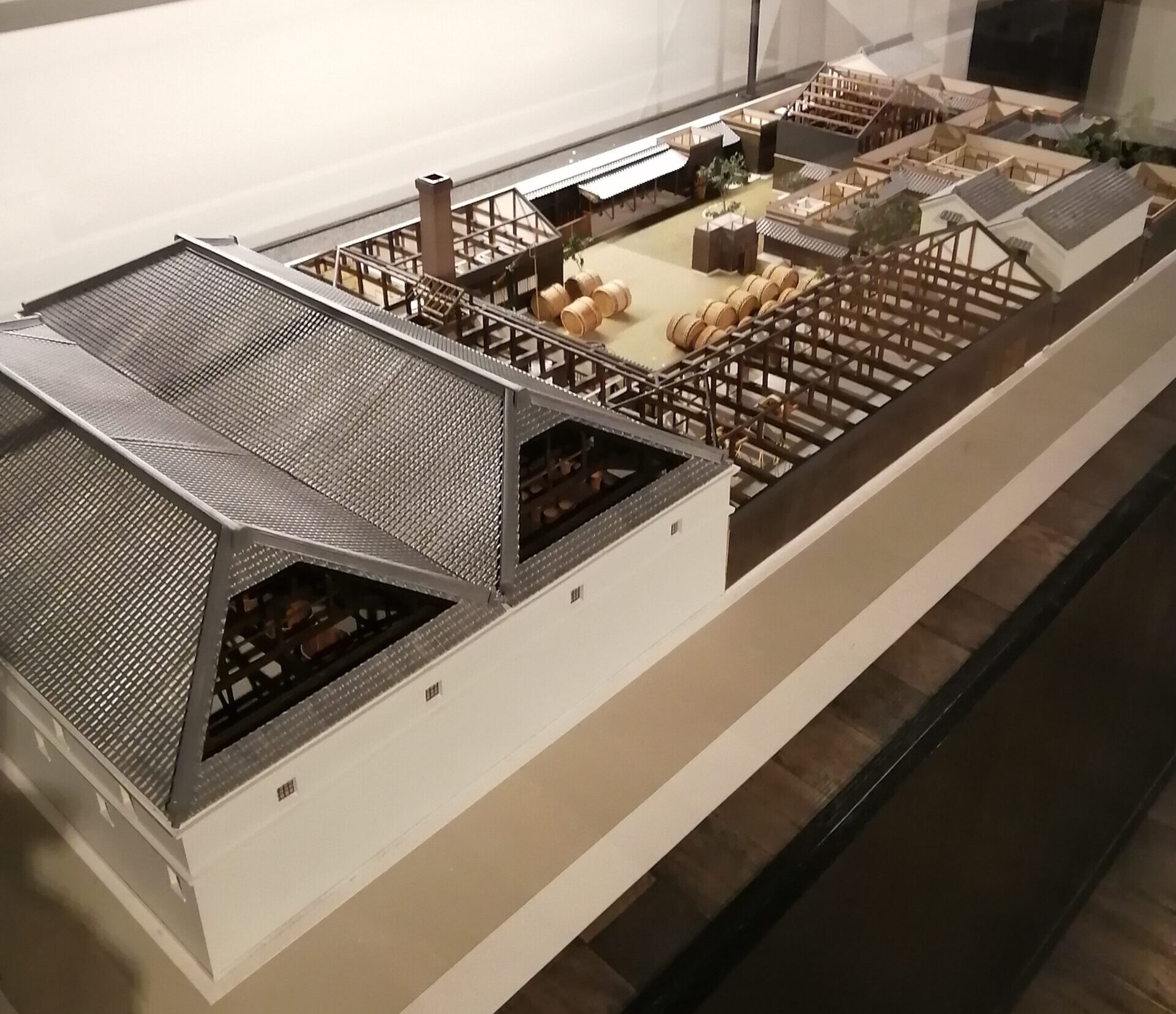

白鷹禄水苑/昭和初期の辰馬家の模型

しかし、その後は日本が海外進出するにつれ日本人も各地に散らばるようになったことから、酒造メーカーの狙いはこれら在外邦人となりました。特に寒い戦地で軍用酒の需要は高く製造が追いつかなかったことから、合成酒やアルコール添加酒が生み出され大量に生産されるようになりました。その後、外国人にもっと日本酒を知らしめようという気概が戻ってくるのは第二次大戦が終わって、日本人の日本酒離れが顕著になって危機感が強まってからのことです。