伝説について

菟原処女(うないおとめ)に関する伝説は、万葉集が編纂された頃には歌人たちが題材にするほど知られており、日本の物語としては最古の部類に入るものでしたが、現代では地元住民でも内容を知っている人は多くはありません。悲しすぎる結末が現代人には受け入れがたいものだからでしょうか。

基本となる話の筋は以下のとおりです。

むかしむかし、うはらの村にそれは美しいと評判の娘がいました。多くの男から求婚されましたが、娘は自分にはもったいないと応じませんでした。それでもあきらめきれなかったのが、地元に住む若者と、遠く大阪の南のほうに住む若者でした。二人は争いを続け、それに心を痛めた娘は自ら命を絶ってしまいます。そのことを知った二人の若者も後を追って死んでしまいました。村の人々は彼らを悼み、娘の墓を真ん中に、左右に若者の墓を建てて偲びました。

神戸市中央区公式サイト「かたりべ」

これを題材にしたものとして、日本の文学史上では、①万葉集、②大和物語、③能「求塚」、④森鴎外「生田川」が有名です。このうち④では、娘は死なずに出奔して新天地で生きていくという結末になっており、近代戯曲として救いのある話にしたかったのかもしれません。

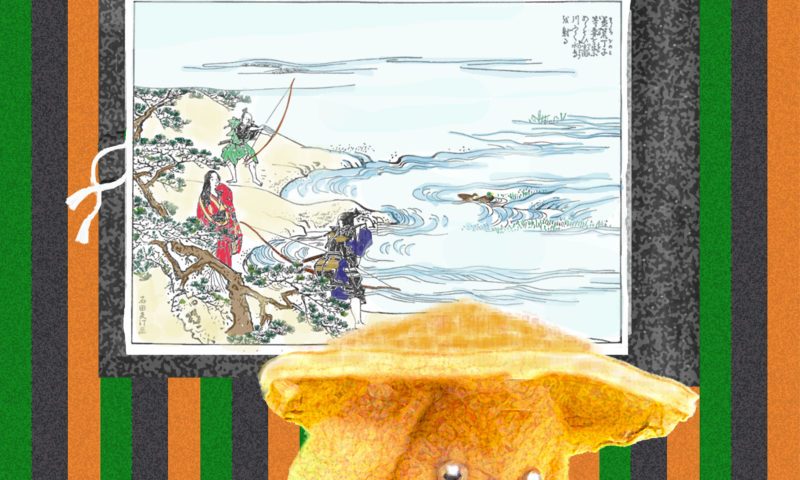

①の高橋虫麻呂によれば、娘は大阪の若者のほうが好きだったとされ、順当にいけば同じ村の若者を選ぶべきところ苦しんだゆえの自害ということになります。②以降は、より物語に肉付けがされて若者二人の争いとして生田川の水鳥を射る筋立てが加わりました。それによってもともとはうはらの東部・芦屋浜のあたりが舞台だったのが西端の生田川付近に移っていきました。生田川河口は昔はもっと広く今とはかなり趣が違ったようです。

石田友灯「摂津名所図会」(Wikipediaより) 益荒丁子ら妻を互にあらそひ生田川にて水鳥を射る

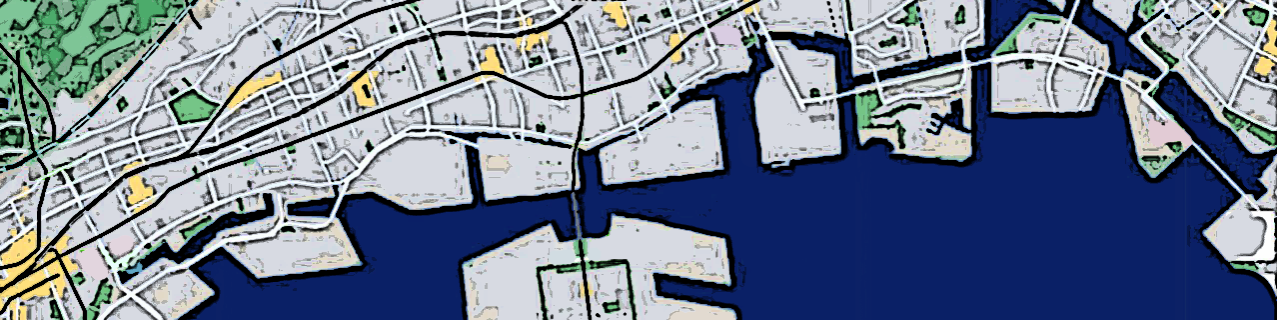

もっとも、この物語はうはらにもともとあった3つの古墳を見た後世の人が、想像を掻き立てられ創作したものです。これらの古墳は大和政権ができる前の地域の豪族たちの墓で、当時は海から3つ見えたので何かつながりがあるように感じられ、それに妻争いの悲恋をひっかけたものでした。ただ昔の墓があるというよりはこのようなロマンスと結び付けたほうが人々の記憶に残り、それゆえに現代まで語り継がれてきたのでしょう。

また、研究者によれば物語の原型は美女に対する「悪口歌」であり、共同体の人口維持のため、「身持ちの堅い女性たちを笑い、冷やかし、それにより、その場にいる娘たちを誘い、妥協を引き出そうとする歌がしばしばうたわれた」社会的背景のもとに見なければならないとしています(※1)。誰のものにもならない美女は不幸になるべきというメッセージが込められているとすると、過酷な環境で生きる古代の人々への畏怖の念すら感じられます。

古墳のようす

3つの古墳は現在も訪れることができます。真ん中の「処女塚古墳」は、国道43号線から少し北に入った小高い丘にあり、全長70メートルの前方後方墳で、3つの中では一番古く3世紀後半の築造とわかっています。付近の交差点の名前にも使われているのですが、訪れる人も少なくひっそりした佇まいを見せています。

処女塚古墳

東側の「東求女塚古墳」は、一番新しくて4世紀後半築造、形も前方後円墳になっていて少なくとも他の2つとは別の部族の墓と考えられます。看板によれば、隣にある幼稚園の改修工事の際に発掘調査されて全容がわかったようです。住宅街の公園の中にあり、子どもたちの遊ぶ声も聞こえてきて3つの中では最も明るい雰囲気でした。

東求女塚古墳

「西求女塚古墳」は回転寿司チェーン店の裏手にあり、「求女塚西公園」という公園と一体化しています。4世紀前半築造の前方後方墳で、3つの中では最大の全長95メートルです。平成に入って発掘され「三角縁神獣鏡」が多数発見されたそうです。

西求女塚古墳

これら3つの古墳を見比べると、造られた時期も100年ほど開きがあり、そもそもかなりの豪族でなければこんな立派なお墓を建ててもらえないことからも、村娘とその求婚者の墓と考えるのは無理があるとわかります。昔の人のロマンチックな想像力に感心させられます。

※1:辻川敦・大国正美『神戸~尼崎 海辺の歴史』p.44~45